本記事では、医薬品開発における精度評価で用いられる「室内再現精度(Intermediate precision)」と「併行精度(Repeatability)」をJMPを用いて算出する方法を例題に沿って説明します。

この記事を書くきっかけとなったのは、最近公開した小野薬品工業株式会社様のユーザー事例 です。この事例の中では、室内再現精度や併行精度の評価方法として、制限付き最尤法(REML)を用いて分散成分を推定するといったコメントがあります。

この事例をご覧になったユーザーから「この方法を詳しく説明してほしい」という要望をいただいたため、本記事を執筆することにしました。

室内再現精度と併行精度とは

ここでいう「精度」とは、同一試料(検体)を複数回測定した際の測定値間のばらつきを評価することを指します。

医薬品のガイドラインである「ICH-Q2 分析法バリデーション」では、次のような説明があります。

- 室内再現精度 :同一施設内において,試験日,試験実施者,器具,機器等を変えて測定する場合の精度

- 併行精度:短時間の間に同一条件下で測定する場合の精度

それではこれらの精度を算出することと、制限付き最尤法(REML)を用いて分散成分を推定することがどのように関係しているのでしょうか。具体例をもとに説明します。

精度の評価例

ある錠剤の添加回収率(% Recovery)の測定精度を評価します。

要因

- 分析者(Analyst:a,b)

- 試験日(Day: 1,2)

- 機器(Instrument: 1,2)

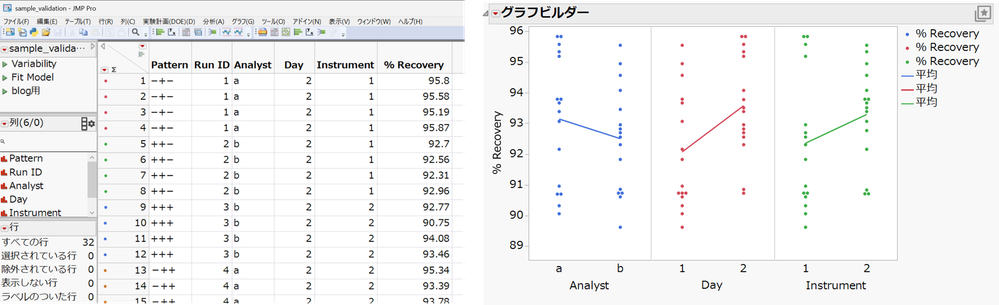

これらの組み合わせは 2 × 2 × 2 = 8パターン あり、各パターンで 4回繰り返し測定 を行っています。したがって、測定データは合計 32行(= 8パターン × 4回) となります。

モデル化

- 「分析者」、「試験日」、「機器」をすべて 変量効果(ランダム効果) としてモデルに組み込みます。

- 各要因の 分散成分 を推定し、その結果から 室内再現精度(RSD%) および 併行精度(RSD%) を算出します。

- ここでは 主効果モデル(交互作用は考慮しない) を適用します。

測定データを整理し、各要因の水準ごとに添加回収率をプロットしました。さらに各水準の平均値を折れ線で結ぶことで、要因ごとの傾向が直感的に分かるようにしています。

※このデータは、本ブログに添付しています(sample_validation.jmp)

右上のグラフを参照すると、水準ごとのプロット点のばらつきは、概ね同程度です。ただし、平均値の比較では、Dayに関してAnalystやInstrumentよりも折れ線の傾きが大きく、日付によるばらつき要因が大きいことを示唆しています。

JMPで室内再現精度や併行精度を算出するには、主に「計量値/計数値ゲージチャート」、「モデルのあてはめ」プラットフォームが利用できます。

「計量値/計数値ゲージチャート」プラットフォームを利用

このプラットフォームは、連続変数の測定値におけるばらつきを調べる用途で用いられます。

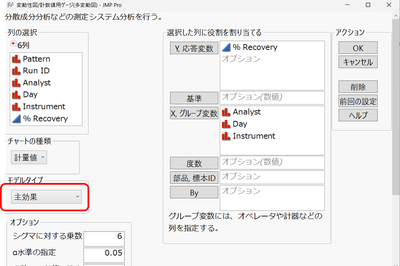

- [分析] > [品質と工程] > [計量値/計数値ゲージチャート] から、以下のように[Y, 応答変数]、[X, グループ変数] を指定し、今回は主効果モデルをあてはめるため、モデルタイプを「主効果」に設定します。

最初に「%Recoveryの変動性図」が表示されます。これは、Analyst, Day, Instrumentごとに「%Recoveryの値」をプロットしたものです。各水準におけるバーは、最小値と最大値、平均値を示しています。

- レポート「% Recoveryの計量値ゲージ分析」の左にある赤い三角ボタンから [分散成分] を選択すると、「分散成分」のレポートが表示されます。

- さらに、表示されるレポート部分を右クリックし、[列] > [変動係数] を選択します。

こちらが「分散成分」のレポートです。測定データのばらつきがどの要因に由来しているのかを示しており、各成分の分散成分は、その要因に起因する分散の大きさを示しています。

合計の分散成分(=4.263)は全体のばらつきを示し、室内再現精度に相当します。この全体の分散成分がAnalyst, Day, Instrument, セル内に分解されています。セル内とは、Analyst, Day, Instrumentで説明できないばらつきであり、測定における繰り返しの誤差、すなわち併行精度に相当します。

実際に報告される併行精度 や 室内再現精度 は、対応する分散成分の平方根(=標準偏差)を算出し、その値を全体平均で割って百分率に換算することで求めます。これが RSD %(相対標準偏差) です。

レポートに表示される「変動係数」は、このRSD %を算出したものにあたり、求める精度は次のようになります。

室内再現精度(RSD %): 2.224%

併行精度(RSD %): 1.886%

これは、それぞれ平均値の2.2%、1.9%の範囲でばらつくことを意味します。いずれも小さな値ですが、室内再現精度は日や機器の違いが含まれているので、併行精度より若干大きくなっています。

「モデルのあてはめ」プラットフォームを利用

先ほど算出した分散成分はどのような考え方で求められているものなのでしょうか。ここで関係してくるのが変量効果モデルです。

分析者、試験日、機器は変量(ランダム)効果として扱います。変量効果とは、母集団からランダムに選ばれた水準のばらつきをとらえるために設定する効果のことです。

例えば分析者について考えると、ここで分析をするaさん、bさんは、全体の分析者集団からランダムに2名抽出されたものとみなします。そのため、別の分析者が選ばれた場合に測定結果がどれぐらいばらつくかを評価するのに有効です。

(一方、変量効果に対して固定効果があります。もし分析者を固定効果と扱うのであれば、特定のaさんとbさんの測定の差そのものを評価することになります。)

変量効果を含めたモデルを変量効果モデルと呼びます。「モデルのあてはめ」プラットフォームにおいて、以下のように設定します。

- 「Analyst」、「Day」、「Instrument」を「モデル効果の構成」に指定します。

- 「モデル効果の構成」に指定された「Analyst」、「Day」、「Instrument」を選択した状態で、[属性] > [変量効果] を指定します。

⇒ すると「Analyst &変量効果」、「Day&変量効果」、「Instrument&変量効果」と表示され、それぞれが変量効果として設定されたことを示します。

このように変量効果を指定すると、右上の「方法」が「REML(推奨)」に切り替わります。REML法(制限付き最尤法)とは、変量効果を含むモデルにおいて分散成分を推定する方法の一つであり、通常の最尤法(ML)よりも分散成分の推定に偏りが少ない手法です。

レポート「REML法による分散成分推定量」には、各変量効果、残差、合計に関する分散成分の推定値が表示されます。これらの値は、「計量値/計数値ゲージチャート」プラットフォームで表示された値と一致することが確認できます。

そのため、ここでも右クリックすると「変動係数」が表示できるので、残差と合計の変動係数が、それぞれ併行精度、室内再現精度のRSD %に対応します。

言い換えると、「計量値/計数値ゲージチャート」で表示された「分散成分」レポートは、モデルのあてはめで指定した変量効果モデルによって推定された分散成分であると理解できます。

まとめ

本記事では、次のことを説明しました。

- 医薬品開発における「室内再現精度」と「併行精度」について。

- これらの精度は、変量効果モデルを用いて推定される分散成分から求められる。

- JMPでは「計量値/計数値ゲージチャート」プラットフォームを利用し、セル内、合計の変動係数を参照する。

- 「モデルのあてはめ」でも要因を変量効果に指定することにより、同様の結果を得られる。

今回の例では主効果モデルの例を示しましたが、交互作用も変量効果としてモデルに含めることも考えられます。例えば、分析者によって機器利用の熟練度に差があるのであれば、分析者と機器の交互作用「分析者*機器」も含めるといった設定が考えられます。

by 増川 直裕(JMP Japan)

Naohiro Masukawa - JMP User Community